普及啓発事業

2008年 普及啓発事業

【普及啓発事業:全体概要】

人里に出没する地域のクマ対策の充実など、人とクマとが共存できる社会基盤を構築するためには、クマが出没する地域の人々をはじめ、一般市民へのクマに関する正しい知識の普及が欠かせません。そこで、JBN会員を中心にクマ教育キット(ベア・トランク)の開発をおこない、一般市民への教育活動を実施します。また、教育キットの貸し出しをおこない、学校での授業やイベントなどを通して、一般の人々にクマを知り・考えてもらう活動を草の根的に広げていくことを目指します。

2008年度は、まず3地域で教材の開発を行いましたが、これをベースに他地域での活動の実施やそれぞれの地域に応じた教材の開発をおこないながら、活動を展開していきます。

目的

この啓発事業は、クマに対する正しい知識が一般市民に啓発することを通して、今後のクマの出没対策を考える土壌をつくり、行政が進めるクマの保護管理対策をバックアップすることを目的としています。

地域

平成2008年度:北海道、関東、長野県の3地域

内容

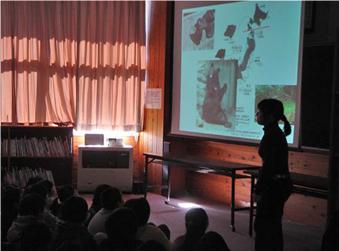

普及啓発事業は、①クマ教育キットの開発と製作 ②小学校などに出向いての授業の実施が主な活動です。教育キットは主に小学生等の子供を対象とした内容で、ヒグマ編とツキノワグマ編を製作します。また、2010年度までに教育キットの貸出しを開始することを目指しています。

また、クマ授業を実施しながらプログラムや教材の改良をおこない、教育キットを充実させていきます。

スケジュール

今年度から以下のスケジュールで事業を進めていきます。

2008年度:

・クマ教育キットの開発・製作(基本となる教材づくり)

・小学校等での授業の試行

2009年度:

・クマ教育キットの開発・製作(教材の追加と改良、各地域の状況にあわせた内容の追加をおこなう)

・小学校等での授業の実施

2010年度:

・クマ教育キットの開発・製作(指“者向けガイドブック、ファクトシート等の作成など)

・小学校等での授業の実施

・指“者向け講習会の開催

進捗状況

2008年11月に全体コーディネーターとと北海道、関東、長野地区の代表者が集まり、事業の進め方について打合せをおこないました。現在、各地区で教材づくりをすすめています。次年度以降は、他の地区にも対応できるコンテンツを追加し、活動に広がりをもたせていきたいと考えています。